IL DIARIO DI SCUOLA

“Cuore” di De Amicis, il catechismo civile dell’Italia

Una storia che ha insegnato buoni sentimenti e valori patriottici

Edmondo De Amicis finì il libro nel suo alloggio di piazza San Martino 1 a Torino alle due di notte del 1° giugno 1886. Poi - confidò al suo amico Clair-Edmond Cottinet - «con le lagrime agli occhi, m’affacciai al terrazzo a guardare il cielo stellato e le Alpi». Lo aveva scritto in otto mesi. Una fatica enorme: «gli sembrava di “essere invecchiato improvvisamente», perché «nessun libro mi è stato una malattia più profonda e ardente di questo: una vera malattia di cuore». E proprio Cuore era infatti il titolo, che uscì il 18 ottobre 1886.

Il Risorgimento era finito, i padri della patria erano morti: Cavour nel 1861, Mazzini nel 1872 e Garibaldi nel 1882. Ma l’Italia unita era ancora giovane e bisognava “fare gli italiani”, formare una coscienza nazionale, coltivare i valori civili, educare i bambini a pensarsi come parte della comunità nazionale. Compito non facile: al momento dell’Unità almeno il 78% era analfabeta.

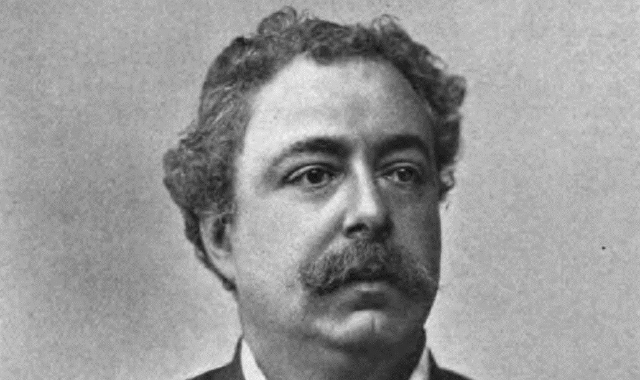

De Amicis, 40 anni, ligure ma cresciuto in Piemonte, nel 1866 aveva partecipato alla battaglia di Custoza nella Terza Guerra di Indipendenza. Poi, la carriera da giornalista: direttore de «L’Italia militare», inviato de «La Nazione» di Firenze. Era conosciuto e apprezzato per i suoi libri tratti dai tanti viaggi: Spagna (1872), Ricordi di Londra (1874) e altri ancora. Ma Cuore era diverso: non una favola e nemmeno un romanzo di avventura, bensì un libro pedagogico e politico. Un’opera, sperava, «utile al mio Paese e a milioni di ragazzi».

Il libro si presentava come il diario di Enrico Bottini, scolaro di terza elementare a Torino nel 1881-1882. Al centro, le vicende della sua classe, intervallati dai racconti mensili del maestro sulle gesta eroiche di bambini, come “il tamburino sardo”, la “piccola vedetta lombarda” o il “piccolo scrivano fiorentino”. Protagonisti, quindi, il buon maestro Perboni e i compagni: il cattivo Franti, il generoso Garrone, l’altezzoso Nobis.

La trama è un susseguirsi di episodi commoventi, “strappalacrime” e di alto valore morale. Un solo esempio: Pietro Precossi ha un padre alcolizzato e violento. È pallido, non ride mai, ma si impegna a scuola e quando vince una medaglia anche il padre si redime.

De Amicis, che sarebbe diventato socialista qualche anno dopo, voleva ispirare e trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la patria, per la famiglia, il rispetto per l’autorità, lo spirito di sacrificio, l’umiltà, l’obbedienza. E, attraverso la scuola, mostrava che nonostante le differenze geografiche e di classe sociale, tra quei bambini potevano nascere rapporti di amicizia, rispetto e solidarietà. Buoni sentimenti e valori patriottici che, consolidati come una sorta di “patto nazionale”, avrebbero costruito il futuro dell’Italia.

Il libro ebbe un successo straordinario e immediato: tra ottobre e dicembre uscirono 41 edizioni. Come raccontava De Amicis, era «entrato nei collegi, nelle scuole pubbliche, nelle officine, nelle botteghe». Lo leggevano tutti, e lui stesso era sommerso di lettere «piene d’affetto di tutte le classi: operai, soldati, maestri, perfino ragazzi che lavorano negli opifici».

In breve, Cuore diventò negli anni una sorta di “catechismo civile e laico” della società italiana, e almeno cinque generazioni si commossero con le vicende di quei ragazzini. Peraltro, fu tradotto in 25 lingue e nel 1923 raggiunse il milione di copie vendute.

Con gli anni Sessanta, però, sembrò superato. E in effetti “deamicisiano” si tramutò in sinonimo di “smielato, pateticamente sentimentale”: alcuni accusarono il libro di servilismo nei confronti delle classi dirigenti, di stucchevole buonismo e addirittura di conformismo “protofascista”. Per altri invece è rimasto una pietra miliare della cultura italiana, un’opera che riflette la storia della società partendo dalla scuola laica, palestra di valori civili e simbolo del principio di eguaglianza dei cittadini. Così bisognerebbe interpretarlo, perché ha contribuito a fare degli italiani un popolo e una nazione. Poi, volendo, anche un po’ melodrammatica, in effetti.

© Riproduzione Riservata