AL MUDEC

L’arte di Van Gogh in mostra

Un mito da sfatare. Vincent van Gogh non fu solo il maestro dei girasoli, il pittore pazzo e suicida, l’autodidatta con scarsi appigli culturali, artista solitario in balia delle proprie ossessioni. Van Gogh fu un artista e intellettuale estremamente colto. È questo il focus della mostra presente al Mudec di Milano, a cura di Francesco Poli, Mariella Guzzoni e Aurora Canepari e in collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo che ha prestato circa 40 delle opere esposte.

L’ARTISTA

Il profilo che emerge è quello di un maestro sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. Nelle sue lettere troviamo in una riga la più viva testimonianza: «I libri la realtà e l’arte sono una cosa sola per me». L’arte contemporanea, europea e orientale, ma anche quella degli antichi maestri: nelle circa settecento lettere conservate, vengono citate più di mille opere d’arte. Da ragazzo, Vincent aveva l’abitudine, che mantenne anche da adulto, di ritagliare dalle riviste illustrate incisioni che poi incollava su un album, creando una sorta di «museo immaginario».

L’INTERESSE PER GLI ANTICHI MAESTRI

L’interesse di Vincent per gli antichi maestri risale già alla giovinezza: ad Amsterdam, per preparare l’esame di ammissione alla facoltà di teologia, trascorse la maggior parte del tempo al Rijksmuseum, affascinato soprattutto da Rembrandt, «Il mago di tutti i maghi», un vero poeta, un creatore. A distanza di anni, nelle sue lettere, Van Gogh menzionava i quadri dell’artista del Secolo D’Oro come se li avesse davanti agli occhi.

IL PRIMO NUCLEO DELLA MOSTRA

Al periodo olandese, avvolto nelle brume del nord Europa, tra i minatori del Borinage e i contadini, è dedicato il primo nucleo della mostra che sottolinea, attraverso le letture del giovane Vincent (citate nelle lettere al fratello Theo e agli amici), la particolare sensibilità per le tematiche sociali, le fatiche quotidiane dei raccoglitori di patate, tessitori, boscaioli, evidenti nel grande disegno Le portatrici del fardello (1881). In linea con queste tematiche è l’arte di Jean-François Millet, artista cui Van Gogh guarda con ammirazione per tutta la vita, tanto da elevarlo a metro di paragone di ogni giudizio artistico. In mostra sono esposti notevoli disegni di Van Gogh, copie di opere di Millet tra cui il celebre Angelus, gli Zappatori (disegno messo a confronto con un’incisione del pittore francese) e Il Seminatore, a proposito del quale Van Gogh scrive: «una figura carica di maggiore umanità di un vero seminatore in un campo».

IL SECONDO NUCLEO

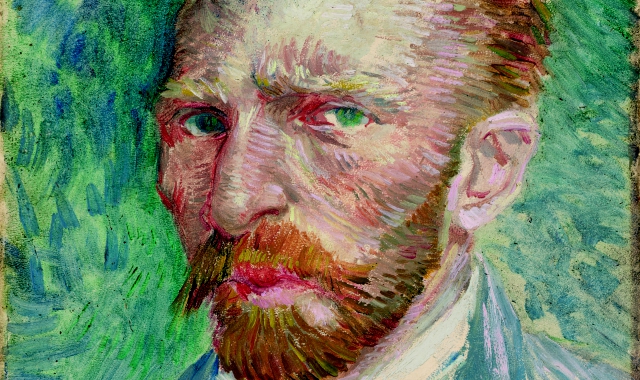

Il soggiorno parigino - che dura due anni, dal febbraio 1886 al febbraio 1888 - segna una svolta fondamentale della sua ricerca. Grazie a fratello Theo, direttore di una filiale delle Gallerie Goupil, entra in contatto con l’ambiente artistico più moderno e vivace, quello degli impressionisti e neoimpressionisti. Le diverse esperienze e gli stimoli della Ville Lumiere sono condensati nel bellissimo autoritratto del 1887: «Mi interessa il ritratto moderno» aveva scritto alla sorella, «lo cerco attraverso il colore non sono certo il solo a intraprendere questa strada».

LA TERZA SEZIONE

La terza sezione espositiva è dedicata al viaggio in Provenza, dove Van Gogh si trasferisce nel 1888, alla ricerca della luce mediterranea. Qui affitta delle stanze nella “Casa Gialla”, dove sogna di fondare una comunità di artisti. Lontano da Parigi, a contatto con la natura, la sua pittura ha un’evoluzione decisiva e si caratterizza per una straordinaria vitalità cromatica e luminosa. Il sogno di Van Gogh dura poco, l’amico Gauguin lo abbandona e il progetto dell’artista olandese sembra andare in frantumi, provocando in Vincent una grande sofferenza e disturbi psichici che lo costringono al ricovero nell’ospedale psichiatrico di Saint-Paul-de-Mausole vicino a Saint-Rémy. Qui Van Gogh trova pace nel dipingere, nella lettura (vuole rileggere tutto Shakespeare) e si appropria sempre più dell’arte giapponese. Inizia anche a godere di un discreto successo, fino alla morte nel luglio del 1890.

© Riproduzione Riservata