LIBRI DA OSCAR

La cultura a 350 lire

Libri economici per tutte le tasche. Da tenere in tasca. Sempre a portata di mano. «A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi, in treno, in barca, in motoscafo, in transatlantico, in jet, in fabbrica, in ufficio, al bar, nei viaggi di lavoro, nei week-end, in crociera», come si leggeva nel risvolto della seconda di copertina di ogni Oscar Mondadori.

Tutti abbiamo in casa almeno un volume della collana più popolare e longeva del Novecento italiano. Una storia lunga cinquantacinque anni, raccontata in una mostra (di cui aspettiamo la riapertura, terminata l’emergenza sanitaria) e in numerosi approfondimenti collaterali online aperti a tutti dal titolo I racconti dal divano, con relatori come Luigi Mascheroni, curatore dell’evento, Federico Crimi (Archivi Piero Chiara e Vittorio Sereni), e Chiara Gatti, direttore artistico di Palazzo Verbania.

Lo stesso palazzo che si ritrova citato nel finale della prima uscita della collana, Addio alle armi, il romanzo che Hemingway modellò sulla propria esperienza come conducente di ambulanze nella Prima guerra mondiale. Nelle ultime pagine, il tenente Frederic Henry in fuga in barca verso la Svizzera, vede in lontananza le luci del Kursaal. «Una breccia a forma di cuneo si apriva tra le montagne e là doveva essere Luino. Se era davvero Luino avevamo camminato bene. Lasciai i remi. Mi sentivo stanchissimo».

Pubblicato nell’aprile del 1965, Addio alle armi fu stampato in 60mila copie, che andarono tutte esaurite nel primo giorno. Un amore, di Dino Buzzati, vendette il primo giorno 400mila copie ma il vero long-seller fu La ragazza di Bube di Carlo Cassola con 446.800 copie esaurite in sei anni. Un successo editoriale senza precedenti (era nata la vera editoria “di massa”), merito dell’intuizione di Alberto Mondadori e delle scelte editoriali del poeta luinese Vittorio Sereni (di cui Palazzo Verbania ospita gli archivi, insieme a quelli di Piero Chiara), ideatore anche dello slogan che racchiude il segreto del successo dei libri, “libri transistor”: un termine che negli anni del boom economico sapeva di modernità e indicava libri per tutti gli italiani che si spostano.

La vera novità, spiega Mascheroni, è che gli Oscar furono venduti in edicola, attraendo così i lettori deboli e occasionali, magari in soggezione a entrare nelle librerie: impiegati, operai, casalinghe, studenti con tanto tempo e pochi soldi. I volumetti infatti costavano 350 lire, il prezzo di un ingresso al cinema (da qui Oscar).

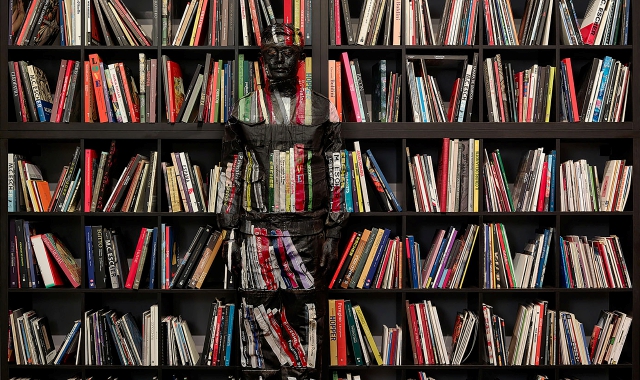

Grafica semplice, senza note o prefazione, copertine accattivanti che richiamavano le locandine dei film, disegnate da maestri come Mario Tempesti (autore della copertina di Addio alle Armi), Michele Rubino, Paolo Guidotti, Karel Thole, Ferruccio Bocca e Ferenc Pinter, per citarne solo alcuni. Uscita settimanale e altissima tiratura, campagne pubblicitarie aggressive (il logo degli Oscar passava al Carosello e nell’84 finì sulla maglia del Milan) consentirono di vendere in vent’anni oltre 120 milioni di copie (la cifra ad oggi è probabilmente incalcolabile).

Tutto il meglio della letteratura internazionale (perché, come recitava lo slogan della collana, qualsiasi cosa si volesse leggere «Negli Oscar c’è»), Sartre, Nietzsche, D’Annunzio, Simenon, Dickens, persino Calvino, che all’inizio era riluttante, come pure Moravia. Unica la millesima copia: quattordici lettere inedite di Gabriele d’Annunzio a Barbara Leoni, a cura di Piero Chiara e Federico Roncoroni, in edizione numerata, questa volta con copertina grigia, senza illustrazioni.

© Riproduzione Riservata