LA MOSTRA

Il villaggio di Nan Goldin

A Milano la retrospettiva dell'artista americana

Una mostra spigolosa, poetica, disturbante, commovente.

La personale This Will Not End Well, ora a Milano (a cura di Roberta Tenconi con Lucia Aspesi) è un’intensa esplorazione della ricerca di Nan Goldin (Washington, 1953) e un complesso esercizio di pratica allestitiva: ogni lavoro è ospitato in strutture (“padiglioni”) di tessuto disposte a mo’ di villaggio e ciascuna con forma e colore peculiare per cercare un dialogo con l’opera accolta; allestimento plurisensoriale, visivo, uditivo e -in qualche modo- tattile per i pesanti velluti che costruiscono i padiglioni e che, pur nella penombra in cui vive la mostra, riescono a far percepire la loro ‘mano’, come una carezza di intima affettuosità che accompagna l’intera esposizione.

Nan Goldin fotografa d’istinto, strappa dal mondo l’occasione che le si para davanti; poco importa che l’immagine sia tecnicamente perfetta e impeccabile; sbilanciata o sfocata va bene lo stesso (talvolta queste caratteristiche sono, invece, ricercate per questioni espressive: Memory Lost, 2019-21), purché quegli scatti carpiti al giorno o alla notte diventino momenti di vita vissuta.

Nan Goldin imprime alla reticenza nei confronti della “bella immagine” il segno dell’emozione personale: la sua ricerca personalizza le esperienze più rigide dei decenni precedenti attraverso un evidente filtro emotivo.

Tra proiezioni di diapositive o film sono otto i lavori (due inediti) esposti, introdotti da un’opera audio (realizzata con Soundwalk Collective), Bleeding, 2025, una sorta di memoria sonora della retrospettiva perché ripropone registrazioni ambientali delle precedenti sedi trasformate da un sintetizzatore rigenerativo in una diafana armonia.

The Ballad of Sexual Dependency, 1981-2022, è l’opera principe, iconica e germinativa di tutti gli altri lavori. Una serie di diapositive ritraggono persone, amici e amanti, in situazioni intime e riservate. Uno speciale album di famiglia permeato da un’aura di dissoluzione e autodistruzione (un elenco ricorda trenta nomi di amici morti di AIDS). Straziante traccia di un “è stato”.

Senza dubbio la Goldin ha contribuito a forgiare l’iconografia della vita giovanile sregolata, che abita appartamenti disordinati e sciatti, sempre in bilico tra fiammata vitale e mortale consunzione.

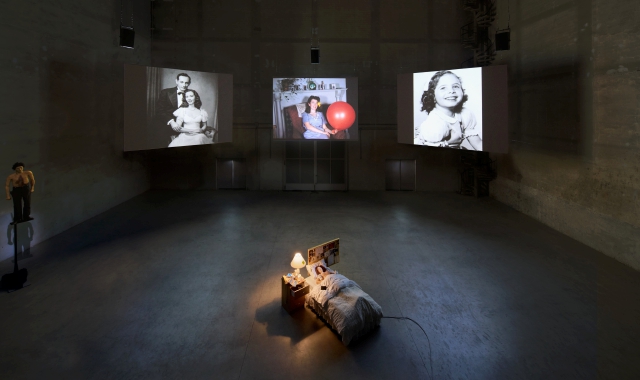

L’ultima installazione è un canto d’amore alla sorella, suicida a 18 anni,e uno schiaffo in faccia allo spettatore. Tre schermi raccontano: la storia della martire cristiana Santa Barbara, giustiziata dal padre; la vita di Barbara Goldin; e momenti della vita della fotografa segnati da dipendenza, ricoveri e autolesionismo.

«I miei slideshow sono film di immagini fisse», eppure questi film non si riducono al “modello cinema”, vi è un quid che fa di questi lavori una miscela di senso fotografico e narrazione cinematografica: il racconto scaturisce da analogie compositive, somiglianze formali, riverberi cromatici e una colonna sonora che è elemento fondante dell’esperienza: talvolta direttamente corrispondente alle immagini, talaltra semplicemente evocativa, riesce sempre a concentrare la risonanza personale delle immagini e simultaneamente ad estenderla al pubblico.

Qui la fotografia è angoscia di memoria ed evocazione del vissuto, ma mantiene la forza di presa diretta del reale perché, come dice l’artista, i suoi scatti “scaturiscono dalla mia vita. Nascono dalle relazioni, non dall’osservazione”, e certamente -lo si intuisce- sono relazioni d’amore.

© Riproduzione Riservata